La literatura sobre el Día de Muertos: Autores y obras destacadas

El Día de Muertos, una celebración que trasciende el tiempo y las fronteras, es una manifestación cultural profundamente enraizada en la identidad mexicana. Este ritual, que honra a los seres queridos fallecidos, se encuentra impregnado de simbolismo y significado que han inspirado a numerosos escritores a lo largo de la historia. La literatura ha sido un vehículo poderoso para explorar y reflejar las complejidades de la vida y la muerte, ofreciendo a los lectores una ventana hacia la riqueza de esta tradición. A través de las letras, el Día de Muertos se convierte en un espacio de reflexión, memoria y conexión con el pasado.

Desde sus orígenes prehispánicos hasta su fusión con el catolicismo, la representación del Día de Muertos ha evolucionado, influenciando a una variedad de autores que han capturado su esencia en sus obras. Figuras emblemáticas como Octavio Paz, José Luis Borges y Sor Juana Inés de la Cruz han abordado la temática de la muerte y la celebración de los que han partido, ofreciendo perspectivas únicas que enriquecen nuestra comprensión de esta festividad. A través de sus plumas, la muerte se presenta no solo como un final, sino como un puente hacia la memoria y la continuidad de la vida.

Las obras literarias que giran en torno al Día de Muertos reflejan tanto el dolor de la pérdida como la alegría de recordar. Autores contemporáneos y clásicos han tejido relatos y poemas que destacan la dualidad de la vida y la muerte, invitando a los lectores a sumergirse en un universo donde la muerte no se teme, sino que se celebra. Con cada verso y cada página, la literatura no solo preserva la memoria de quienes nos han dejado, sino que también asegura que el legado del Día de Muertos siga vivo en el corazón de las nuevas generaciones.

Historia y origen del Día de Muertos en la literatura

La celebración del Día de Muertos en México es una tradición rica en significado y simbolismo que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Su historia literaria es un reflejo de la complejidad cultural del país, donde se entrelazan influencias prehispánicas y coloniales, creando un tejido narrativo que explora la relación del ser humano con la muerte. Esta celebración, que honra a los difuntos, es más que un ritual; es un fenómeno cultural que ha encontrado su lugar en la literatura mexicana, siendo fuente de inspiración para poetas, narradores y ensayistas. Para entender su evolución en la literatura, es fundamental explorar sus raíces y cómo estas han dado forma a la representación de la muerte en la escritura.

Influencias prehispánicas

Antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones mesoamericanas, como los mexicas y los mayas, tenían una concepción de la muerte que difería radicalmente de la visión occidental. Para estos pueblos, la muerte no era vista como un final, sino como una transición a otra forma de existencia, donde el alma continuaba viviendo. Esta noción se refleja en su rica mitología y en las numerosas deidades asociadas con la muerte, como Mictecacihuatl, la Dama de la Muerte, quien era responsable de guiar a las almas de los fallecidos al inframundo.

Las festividades dedicadas a los muertos eran momentos cruciales en el calendario mesoamericano, donde se llevaban a cabo rituales para honrar a los ancestros. La conexión entre la vida y la muerte era tan intrínseca que los mexicas celebraban el Miccailhuitl, una festividad que se realizaba en el mes de octubre, en la que se ofrecían ofrendas y se organizaban banquetes en honor a los difuntos. Esta tradición se ha mantenido y evolucionado en la celebración actual del Día de Muertos, donde se instalan altares con ofrendas que incluyen fotografías, alimentos y objetos significativos para los fallecidos.

La literatura prehispánica, como los códices y las tradiciones orales, también refleja esta relación con la muerte. Textos como el Códice Florentino documentan rituales y creencias que han influido en la forma en que la muerte es representada en la literatura contemporánea. La profunda reverencia por los muertos, combinada con el uso de la metáfora y el simbolismo, ha dejado una huella en la narrativa literaria sobre la muerte que persiste hasta nuestros días.

Incorporación del catolicismo

Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, las creencias indígenas comenzaron a fusionarse con la fe católica, dando lugar a una sincretización única que caracteriza la cultura mexicana. La celebración del Día de Muertos, tal como la conocemos hoy, es un claro ejemplo de esta fusión. Las festividades católicas en honor a los fieles difuntos, que se celebran el 2 de noviembre, se amalgamaron con las tradiciones prehispánicas, creando un nuevo ritual que preserva elementos de ambas culturas.

La literatura colonial también refleja esta transición. Escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, que abordaron temas de la vida, la muerte y la espiritualidad, contribuyeron a la construcción de una identidad literaria que dialoga con la muerte. La influencia del catolicismo trajo consigo nuevas representaciones de la muerte, enfocándose en conceptos como el pecado, la redención y la vida eterna, que se entrelazan con las creencias indígenas sobre la muerte y el más allá.

La dualidad entre el miedo a la muerte y la celebración de la vida se presenta en la literatura barroca, donde la muerte se convierte en un tema recurrente. Las obras de autores como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, aunque no se centran exclusivamente en el Día de Muertos, reflejan la preocupación por la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Estos conceptos se fusionan con las tradiciones del Día de Muertos, generando una rica narrativa que perdura en la literatura mexicana contemporánea.

Así, la historia y el origen del Día de Muertos en la literatura son el resultado de un complejo proceso de transformación cultural, donde las influencias prehispánicas y la incorporación del catolicismo se entrelazan para dar lugar a una rica tradición literaria que continúa evolucionando. Esta celebración no solo rinde homenaje a los muertos, sino que también invita a la reflexión sobre la existencia, el tiempo y la memoria, temas que resuenan profundamente en la obra de muchos autores mexicanos.

Autores emblemáticos en la celebración del Día de Muertos

El Día de Muertos, una celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana, ha sido objeto de exploración y reflexión en la literatura a lo largo de los años. Este día no solo es un momento para recordar a los que han partido, sino que también representa un puente entre la vida y la muerte, una dualidad que ha fascinado a muchos escritores. A continuación, se explorarán las contribuciones de tres autores emblemáticos: Octavio Paz, José Luis Borges y Sor Juana Inés de la Cruz, quienes han abordado el tema de la muerte y la memoria de maneras únicas y significativas.

Octavio Paz y su legado

Octavio Paz, uno de los más grandes poetas y ensayistas de México, ha dejado una huella indeleble en la literatura, especialmente en su tratamiento del tema de la muerte. Su obra "El laberinto de la soledad" (1950) es una reflexión profunda sobre la identidad mexicana y, dentro de ella, la muerte ocupa un lugar central. Paz describe cómo los mexicanos viven en una constante cercanía con la muerte, lo que se manifiesta en la celebración del Día de Muertos. Para él, esta festividad no es solo un ritual, sino una forma de vida que permite a los vivos recordar a los muertos de una manera festiva y contemplativa.

En su poesía, Paz utiliza la muerte como un símbolo de transformación y renacimiento. Su poema "Hermandad" ilustra esta idea al hablar de la relación entre la vida y la muerte, sugiriendo que ambas son partes de un mismo ciclo. La muerte, en la obra de Paz, se convierte en un elemento que no se teme, sino que se abraza como una parte integral de la existencia.

Además, la prosa de Paz está impregnada de referencias a las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos. En su ensayo "Los hijos del limo", menciona la importancia de los altares y ofrendas, destacando cómo estas prácticas son una forma de mantener viva la memoria de los que han partido. Su capacidad para articular la complejidad de la muerte en la cultura mexicana ha influido en generaciones de escritores y sigue resonando en la literatura contemporánea.

José Luis Borges y la muerte

José Luis Borges, el célebre escritor argentino, también se adentra en la temática de la muerte en su vasta obra literaria. Aunque no está directamente vinculado a la celebración del Día de Muertos como Paz, su enfoque filosófico sobre la muerte ha resonado en la literatura hispanoamericana. Borges explora la muerte como un concepto abstracto y una realidad inevitable, a menudo cuestionando la naturaleza del tiempo y la existencia.

En cuentos como "El Aleph" y "La muerte y la brújula", Borges examina la mortalidad y la memoria de maneras que invitan a la reflexión. En "El Aleph", por ejemplo, el protagonista tiene una experiencia mística que le permite ver todo el universo en un solo punto, incluyendo la muerte, lo que sugiere una conexión intrínseca entre la vida y la muerte. A través de sus relatos, Borges invita a los lectores a contemplar la muerte no como un final, sino como parte de un ciclo más amplio de existencia.

Si bien Borges no celebra directamente el Día de Muertos, su exploración filosófica de la muerte complementa la comprensión de esta festividad, haciendo eco de la idea de que la muerte es un tema universal que atraviesa todas las culturas. Su legado literario invita a los lectores a reflexionar sobre su propia mortalidad y el impacto que esta tiene en la vida cotidiana.

Sor Juana Inés de la Cruz y la reflexión sobre la vida y la muerte

Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más significativas del Siglo de Oro español y una de las primeras feministas de América, también aborda el tema de la muerte en su poesía. Aunque su obra se sitúa en un contexto muy distinto al de las festividades contemporáneas del Día de Muertos, su reflexión sobre la vida y la muerte es profundamente relevante. En poemas como "A una rosa", Sor Juana utiliza la flor como símbolo de la fragilidad de la vida, recordando a los lectores que la muerte es una parte inevitable del ciclo de la existencia.

Además, su poema "Este que ves, engaño colorido" es una meditación sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La voz poética lamenta la futilidad de los placeres terrenales, sugiriendo que, al final, todos los seres humanos deben enfrentar su mortalidad. Esta perspectiva se alinea con las creencias del Día de Muertos, donde la muerte no se considera un final, sino una transición que debe ser celebrada y recordada.

Sor Juana, a través de su obra, establece un diálogo entre la vida y la muerte, invitando a la reflexión sobre cómo ambas realidades están intrínsecamente conectadas. Su legado literario continúa siendo una fuente de inspiración para muchos escritores y pensadores contemporáneos, que encuentran en su obra una rica reflexión sobre la existencia humana.

Obras literarias que destacan el Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración emblemática de la cultura mexicana, que ha sido fuente de inspiración para numerosos autores a lo largo de la historia. La literatura ha capturado la esencia de esta festividad, reflejando la relación compleja y profunda que los mexicanos tienen con la muerte y el más allá. A través de diversas obras, los escritores han explorado las tradiciones, creencias y la filosofía que rodean al Día de Muertos, dándole un lugar preponderante en el canon literario de México. A continuación, se analizan algunas de las obras más significativas que destacan esta celebración.

"La muerte de Artemio Cruz" de Carlos Fuentes

Publicada en 1962, "La muerte de Artemio Cruz" se ha convertido en un hito de la literatura mexicana contemporánea. La obra narra la vida de Artemio Cruz, un hombre en su lecho de muerte que reflexiona sobre sus experiencias y decisiones a lo largo de su vida. La novela utiliza una estructura narrativa innovadora que alterna entre el presente y los recuerdos de Cruz, lo que permite a los lectores explorar no solo la vida de un individuo, sino también el contexto histórico y social de México, especialmente durante la época post-revolucionaria.

El Día de Muertos se manifiesta en esta obra a través de la omnipresencia de la muerte y la manera en que esta afecta la vida de los personajes. La muerte no se presenta como un final, sino como un proceso de reflexión y reconciliación con el pasado. A lo largo de la narrativa, los recuerdos de Cruz están impregnados de una profunda nostalgia y un deseo de redención, lo que permite a los lectores conectar con la idea de que la muerte es una parte integral de la existencia. Esto resuena con las tradiciones del Día de Muertos , donde se honra a los difuntos y se celebra su memoria.

"Cuentos de la muerte" de Mariana Enriquez

Mariana Enriquez es una autora contemporánea que ha ganado reconocimiento internacional por su obra en el género del terror y lo sobrenatural. En su colección "Cuentos de la muerte", la autora explora la relación de los mexicanos con la muerte, utilizando elementos del folclore y la cultura popular. Enriquez aborda la muerte desde diversas perspectivas, ya sea a través de historias de fantasmas, rituales o la vida cotidiana en un país donde la muerte es una constante.

La escritura de Enriquez es evocadora y provocativa, y su estilo ha sido comparado con el de autores como Stephen King y H.P. Lovecraft. Sin embargo, lo que la distingue es su enfoque en la cultura mexicana y cómo esta influye en la percepción de la muerte. En sus relatos, el Día de Muertos se convierte en un símbolo de resistencia y continuidad cultural, donde los muertos no son solo recordados, sino que también tienen un papel activo en la vida de los vivos. Sus historias reflejan la dualidad de la vida y la muerte, y el papel que juega cada uno en la identidad mexicana.

"El laberinto de la soledad" de Octavio Paz

Publicada en 1950, "El laberinto de la soledad" es una obra fundamental del ensayismo mexicano y un referente en la literatura hispanoamericana. En este libro, Octavio Paz aborda la identidad mexicana desde múltiples ángulos, incluyendo la relación con la muerte. A través de un análisis profundo, Paz examina cómo el Día de Muertos y otras tradiciones relacionadas con la muerte son reflejo de la cultura y la psique colectiva del país.

Uno de los aspectos más destacados de la obra es la forma en que Paz plantea la muerte no como un fin, sino como un proceso que forma parte de la vida. Para él, el Día de Muertos es una celebración que permite a los mexicanos confrontar sus miedos y aceptar la muerte como una parte natural de la existencia. En este sentido, la obra de Paz se convierte en un puente entre la literatura y la filosofía, ofreciendo a los lectores una visión integral de la cultura mexicana y su relación con la muerte.

Además, Paz explora cómo el ritual del Día de Muertos permite a las personas conectar con sus ancestros y mantener viva la memoria de aquellos que han partido. Esta conexión con el pasado se convierte en un elemento esencial para la identidad mexicana, reafirmando la importancia de recordar y honrar a los muertos.

"Los relatos de la muerte" en la tradición oral

Además de las obras mencionadas, el Día de Muertos ha influido en una amplia gama de relatos orales y tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Estas historias, que a menudo son contadas en el contexto de la celebración, reflejan la riqueza de la cultura mexicana y su visión de la muerte. Los relatos orales no solo sirven como entretenimiento, sino que también cumplen una función educativa, transmitiendo valores y enseñanzas sobre la vida y la muerte.

Los cuentos populares relacionados con el Día de Muertos suelen incluir personajes míticos como "La Catrina", una figura que simboliza la muerte y que ha sido reinterpretada en diversas formas a lo largo de los años. La figura de la Catrina se ha convertido en un ícono de la festividad, representando la idea de que la muerte es una parte de la vida que debe ser celebrada y no temida. Estos relatos orales, a menudo contados en familia, permiten que los valores y tradiciones relacionados con el Día de Muertos se mantengan vivos y relevantes en la sociedad contemporánea.

La influencia del Día de Muertos en la narrativa y el simbolismo

La influencia del Día de Muertos en la literatura también se manifiesta en la forma en que los autores utilizan el simbolismo de la muerte y el renacer en sus obras. La muerte, en este contexto, se convierte en un símbolo de transformación y continuidad, donde el ciclo de la vida y la muerte se entrelazan de manera inextricable. Esto se refleja en la narrativa de muchos autores, quienes encuentran en el Día de Muertos una fuente de inspiración para explorar temas como el duelo, la memoria y la trascendencia.

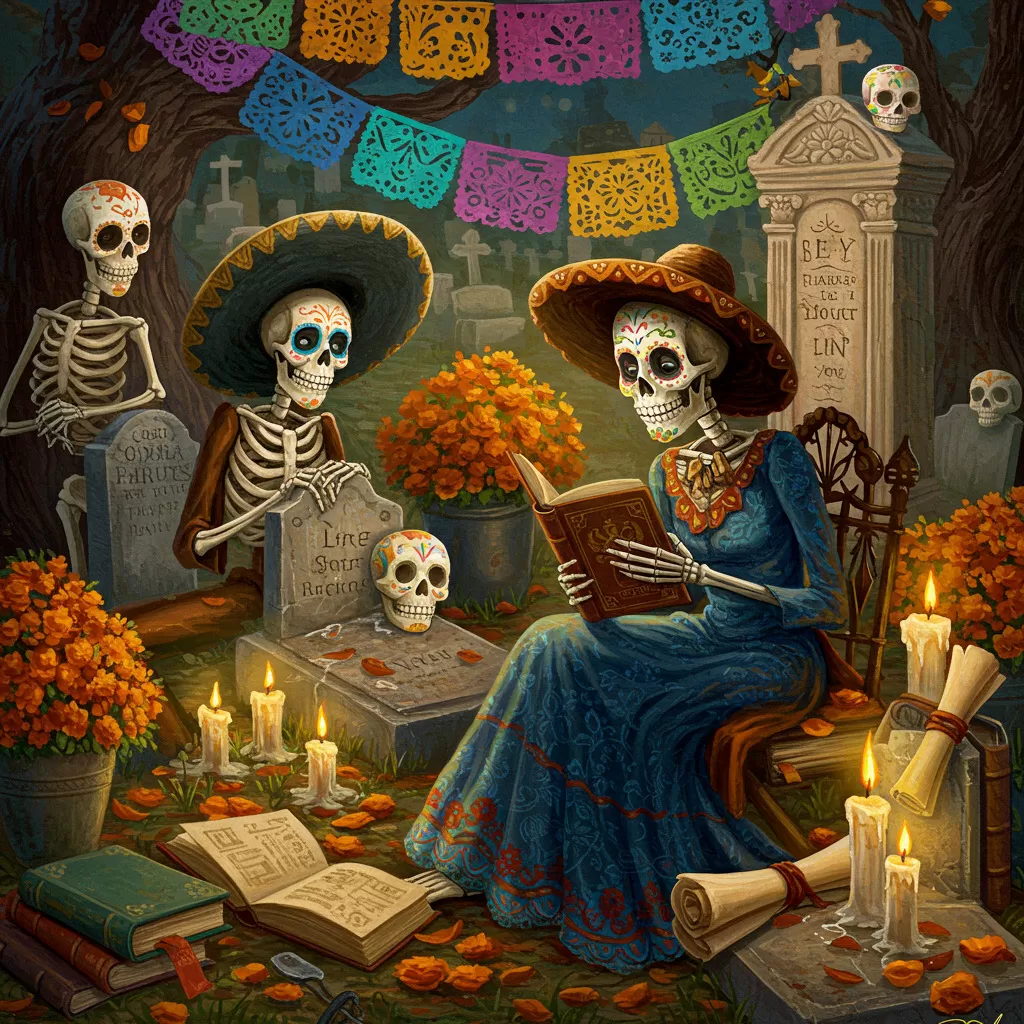

Los elementos visuales del Día de Muertos , como los altares, las ofrendas y las calaveras, también han sido incorporados en la literatura de diversas maneras. Los altares se convierten en espacios sagrados donde se rinde homenaje a los muertos, y su representación en la literatura permite a los autores explorar la relación entre el ritual y la memoria colectiva. Las calaveras, por otro lado, simbolizan la muerte y la vida, a menudo presentándose de forma humorística o irónica, lo que refleja la visión mexicana de que la muerte no es algo que deba ser temido, sino una parte integral de la existencia.

La celebración del Día de Muertos en la literatura contemporánea

En la literatura contemporánea, el Día de Muertos sigue siendo una fuente de inspiración para escritores de diversas disciplinas. Autores como Francisco Hinojosa, en obras dirigidas a un público juvenil, han explorado la festividad de manera accesible y entretenida, presentando la muerte de una manera que invita a la reflexión sin perder la esencia festiva de la celebración. Esto permite que las nuevas generaciones se conecten con sus raíces culturales y comprendan la importancia del Día de Muertos en la identidad mexicana.

La literatura infantil y juvenil ha adoptado el Día de Muertos como un tema recurrente, utilizando la festividad para abordar temas de pérdida y memoria en un contexto que es tanto educativo como conmovedor. Libros ilustrados y cuentos que abordan la temática del Día de Muertos no solo celebran la cultura mexicana, sino que también fomentan un diálogo sobre la vida y la muerte, promoviendo la idea de que recordar a los seres queridos es una forma de mantenerlos vivos en nuestras memorias.

Por último, el Día de Muertos se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende fronteras, influyendo en escritores de otras partes del mundo que buscan explorar temas universales relacionados con la muerte y la memoria. Este intercambio cultural ha enriquecido la literatura global, permitiendo que la celebración del Día de Muertos se convierta en un símbolo de resistencia y vitalidad cultural, mostrando que, a pesar de las diferencias, la muerte es una experiencia compartida por todos los seres humanos.

La representación del Día de Muertos en la poesía

El Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México, se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para poetas y escritores que han buscado plasmar la complejidad de la muerte y su relación con la vida. En este contexto, la poesía mexicana ha logrado capturar la esencia de esta celebración, entrelazando elementos de la cultura prehispánica y la herencia católica, además de ofrecer nuevas visiones que resuenan en la contemporaneidad. Este apartado se centra en el análisis de los poetas contemporáneos y sus visiones sobre la muerte, así como el simbolismo profundo de la muerte en la lírica mexicana.

Poetas contemporáneos y sus visiones

En la poesía contemporánea mexicana, la muerte se presenta no solo como un final, sino también como un ciclo, una transformación y una celebración. Autores como Javier Sicilia, Homero Aridjis y la reciente generación de poetas han abordado el Día de Muertos desde diferentes perspectivas, utilizando simbolismos y referencias que evocan tanto la tristeza como la alegría que la muerte puede traer.

- Javier Sicilia: Tras la muerte de su hijo, Sicilia ha reflejado en su poesía una profunda meditación sobre la muerte, el duelo y la memoria. Su obra “El canto de las sirenas” incluye elementos que recuerdan las tradiciones del Día de Muertos, donde la muerte se convierte en un recordatorio de la vida y del amor que perdura a través del tiempo.

- Homero Aridjis: Este poeta ha explorado la muerte en relación con la naturaleza y el cosmos. En su libro “El bosque”, Aridjis presenta imágenes donde la muerte se entrelaza con la vida de las plantas y los animales, sugiriendo que la muerte es parte de un ciclo necesario para la renovación de la existencia.

- María Baranda: Su poesía aborda la muerte desde un enfoque más íntimo y personal. En “El gran regreso”, Baranda evoca el Día de Muertos como un momento de reunión familiar, donde los recuerdos y las tradiciones se entrelazan con la tristeza de la pérdida.

La representación de la muerte en la poesía contemporánea no se limita a una visión pesimista, sino que también ofrece un espacio para la reflexión y el entendimiento de la muerte como un componente vital de la experiencia humana. La alegría que rodea el Día de Muertos, con sus altares decorados y las ofrendas, contrasta con el dolor de la pérdida, creando una dualidad que los poetas contemporáneos han sabido plasmar con maestría.

El simbolismo de la muerte en la lírica mexicana

El simbolismo de la muerte en la poesía mexicana es rico y variado, reflejando no solo la herencia cultural de la civilización azteca, que veía la muerte como un tránsito hacia otra vida, sino también la influencia de la literatura española y el catolicismo. En este sentido, la muerte se convierte en un tema recurrente que invita a la reflexión sobre la existencia y el significado de la vida.

La calavera, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo icónico del Día de Muertos y de la muerte misma. En la poesía, este símbolo no solo representa el final, sino también la celebración de una vida, como se puede observar en los versos de José Gorostiza, quien en su poema “Muerte sin fin” utiliza la calavera para hablar de las inevitabilidades de la vida y la muerte, fusionando la risa y el llanto en una danza poética.

| Elemento | Descripción | Ejemplo en poesía |

|---|---|---|

| Calavera | Representa el ciclo de la vida y la muerte, simbolizando tanto el final como la celebración. | “La muerte de un ser querido es un baile en el que todos estamos invitados.” |

| Ofrenda | Elemento central del Día de Muertos, simboliza el recuerdo y la conexión con los que han partido. | “En cada ofrenda, una historia revive, en cada flor, un suspiro.” |

| Fuego | Simboliza la purificación y el renacer, una transición entre mundos. | “Las llamas encienden memorias que nunca se apagan.” |

El uso de estos símbolos en la poesía no solo busca conectar con la tradición, sino que también establece un diálogo con el lector, invitándolo a reflexionar sobre su propia relación con la muerte. La lírica mexicana invita a aceptar la muerte como parte integral de la vida, promoviendo una visión en la cual el duelo y la celebración coexisten en perfecta armonía.

Asimismo, el simbolismo de la muerte va más allá de lo físico; se extiende a lo emocional y lo espiritual. En la obra de poetas como Alfonso Reyes, se encuentra un enfoque más filosófico sobre la muerte. Reyes, en su poema “La muerte”, medita sobre la inevitabilidad del fin y el legado que dejamos en la memoria de los demás. Este tipo de reflexiones se alinean con la esencia del Día de Muertos, donde se honra y se recuerda a aquellos que han partido, creando un sentido de continuidad a través de la memoria.

En resumen, la representación del Día de Muertos en la poesía es un reflejo de la rica cultura mexicana y su relación con la muerte. A través de diversas voces, los poetas contemporáneos han logrado darle un nuevo significado a esta celebración, combinando elementos de la tradición con visiones personales y contemporáneas que enriquecen la experiencia literaria y cultural.

Impacto cultural del Día de Muertos en la literatura moderna

El Día de Muertos, una celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana, ha influido notablemente en la literatura moderna, tanto en su forma como en su contenido. Esta festividad, que honra a los difuntos y celebra la vida, ha sido un tema recurrente en las obras de numerosos autores contemporáneos. A través de la exploración de sus tradiciones y simbolismos, los escritores han encontrado una rica fuente de inspiración que se manifiesta en diversas adaptaciones y reinterpretaciones. Esta sección se adentrará en el impacto cultural del Día de Muertos en la literatura moderna, abordando las adaptaciones y reinterpretaciones, así como su presencia en la literatura infantil y juvenil.

Adaptaciones y reinterpretaciones

Las adaptaciones literarias del Día de Muertos son una forma en que los autores contemporáneos han reinterpretado la esencia de esta celebración. Desde la literatura de ficción hasta la poesía, la influencia del Día de Muertos se manifiesta en diversos géneros y estilos. Estas obras no solo reflejan las tradiciones y creencias relacionadas con la muerte, sino que también ofrecen una crítica social de la cultura contemporánea.

Un ejemplo notable es la obra de Mariana Enriquez, cuya colección de cuentos "Los peligros de fumar en la cama" explora temas de muerte y lo sobrenatural en contextos urbanos. Enriquez emplea el simbolismo del Día de Muertos para abordar las experiencias de los vivos y los muertos en la sociedad moderna, creando un puente entre el pasado y el presente. Sus narrativas a menudo presentan personajes que, a pesar de haber sido olvidados, siguen influyendo en el mundo de los vivos, reflejando la visión mexicana de la muerte como parte integral de la vida.

Otro autor que ha reinterpretado el Día de Muertos es Carlos Fuentes, en su obra "La muerte de Artemio Cruz". Aunque no se centra exclusivamente en la festividad, la novela ofrece una crítica profunda a la identidad mexicana y la forma en que la muerte se entrelaza con la vida de los personajes. La figura de Artemio Cruz, un hombre que reflexiona sobre su vida en sus últimos momentos, se convierte en un símbolo de la lucha entre la memoria y el olvido, un tema recurrente en la celebración del Día de Muertos.

Además, el cine también ha jugado un papel importante en la adaptación de las tradiciones del Día de Muertos. Películas como "Coco" de Pixar han popularizado la festividad a nivel internacional, utilizando la narrativa para explorar temas de familia, memoria y la conexión entre generaciones. Este tipo de interpretaciones modernas no solo celebran la tradición, sino que también aportan nuevas perspectivas sobre la muerte y el recuerdo, resonando con audiencias de diferentes culturas.

El Día de Muertos en la literatura infantil y juvenil

La incorporación del Día de Muertos en la literatura infantil y juvenil es un aspecto fundamental de su impacto cultural. A través de cuentos y libros ilustrados, se busca enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de esta celebración, así como su significado cultural. La literatura destinada a niños y adolescentes ha encontrado formas creativas de abordar temas complejos como la muerte y el duelo, presentándolos de manera accesible y comprensible.

Libros como "Día de muertos" de Patricia A. Pingry y "La calavera que no quería morir" de James Luna son ejemplos de cómo las historias pueden entrelazar el folclore con lecciones sobre la vida y la muerte. Estas obras no solo celebran la riqueza cultural del Día de Muertos, sino que también ayudan a los niños a entender y aceptar la muerte como parte natural de la vida.

Además, las ilustraciones que acompañan a estos textos suelen ser vibrantes y llenas de simbolismo, lo que atrae la atención de los jóvenes lectores. La representación de calaveras, flores de cempasúchil y altares en estas obras contribuye a la construcción de una identidad cultural que es tanto educativa como entretenida. Libros como "El libro de la muerte" de José Luis García han sido fundamentales para la enseñanza de estas tradiciones, promoviendo la apreciación y el respeto por la cultura mexicana entre los más jóvenes.

La literatura juvenil también ha comenzado a explorar el Día de Muertos como un elemento de identidad y pertenencia. Novelas como "Ghosts" de Raina Telgemeier combinan la narrativa de la muerte con la experiencia de crecer en una familia mexicana-americana, abordando la dualidad cultural que enfrentan muchos jóvenes en Estados Unidos. A través de estos relatos, el Día de Muertos se presenta no solo como una tradición, sino como un medio para explorar la identidad y la conexión con las raíces familiares.

La influencia en la narrativa contemporánea

El impacto del Día de Muertos en la literatura moderna también se observa en la manera en que los autores contemporáneos abordan la narrativa. La muerte, en la tradición mexicana, es vista como una celebración en lugar de un tabú, lo que permite a los escritores explorar la vida y la muerte desde una perspectiva más abierta y reflexiva. Esta visión ha llevado a la creación de obras que desafían las nociones convencionales de la muerte y el duelo.

Por ejemplo, la obra de Silvia Moreno-Garcia, "Mexican Gothic", aunque no se centra exclusivamente en el Día de Muertos, utiliza elementos de la cultura mexicana y sus tradiciones para construir una narrativa que combina horror y realismo mágico. La influencia de las creencias y rituales mexicanos, incluidos aquellos relacionados con la muerte, impregna la obra, creando una atmósfera que refleja la complejidad de la identidad cultural mexicana.

El uso de la muerte como un tema central en la literatura contemporánea también se observa en la obra de escritores como Valeria Luiselli. En su libro "Los ingrávidos", Luiselli explora la relación entre los vivos y los muertos a través de una narrativa fragmentada que desafía las convenciones narrativas tradicionales. La exploración de la memoria y el olvido, temas intrínsecamente ligados al Día de Muertos, se convierte en un hilo conductor que une las historias de los personajes.

En este contexto, el Día de Muertos se presenta como una metáfora de la resistencia cultural y la búsqueda de identidad en un mundo en constante cambio. Los autores contemporáneos no solo celebran la festividad, sino que también la utilizan como herramienta para reflexionar sobre temas universales como el amor, la pérdida y la memoria, resonando con un público diverso y contemporáneo.

La intersección de la literatura y el arte visual

La representación del Día de Muertos en la literatura también ha encontrado una conexión profunda con el arte visual, creando un diálogo entre ambos medios. Ilustradores y artistas han colaborado con escritores para dar vida a historias que celebran esta festividad, utilizando el color y la iconografía asociados con el Día de Muertos para enriquecer la narrativa. Esta intersección ha permitido que las historias sean más accesibles y atractivas, especialmente para las audiencias más jóvenes.

Artistas como Javier Martínez Pedro han trabajado en la creación de libros ilustrados que destacan el Día de Muertos, integrando elementos tradicionales con un enfoque contemporáneo. Sus obras no solo son visualmente impactantes, sino que también sirven como una forma de preservar y transmitir la cultura mexicana a través de generaciones. La fusión de la literatura y el arte visual permite que las historias relacionadas con el Día de Muertos cobren vida, creando un efecto más profundo en la audiencia.

Además, el uso de técnicas de ilustración como el papel picado y las calaveras de azúcar en estos libros amplifica la celebración de la festividad, brindando un sentido de autenticidad y conexión cultural. La combinación de texto e imagen en la literatura infantil y juvenil ha demostrado ser una herramienta eficaz para enseñar sobre el Día de Muertos, generando un interés temprano por las tradiciones y la cultura mexicana.

En resumen, el impacto cultural del Día de Muertos en la literatura moderna es multifacético y profundo. Desde adaptaciones y reinterpretaciones hasta su presencia en la literatura infantil y juvenil, esta celebración ha dejado una huella indeleble en la narrativa contemporánea. La influencia de la festividad no solo enriquece la literatura mexicana, sino que también ofrece una visión única de la muerte y la vida, resonando con audiencias de diversas culturas y contextos.